Meldung vom 16.10.2018 / KfW Entwicklungsbank

Krisen und Konflikte als Hungertreiber

Der Hunger in der Welt nimmt wieder zu, nachdem in den vergangenen Jahren ein Rückgang erreicht worden war. Dies zeigt der Welthungerindex 2018, den die Welthungerhilfe (WHH) und die KfW Mitte Oktober in Berlin erörtert haben. In einer Podiumsdiskussion in den Räumen der European School of Management and Technology zeigten Politiker und Fachleute Wege auf, Ernährung zu sichern.

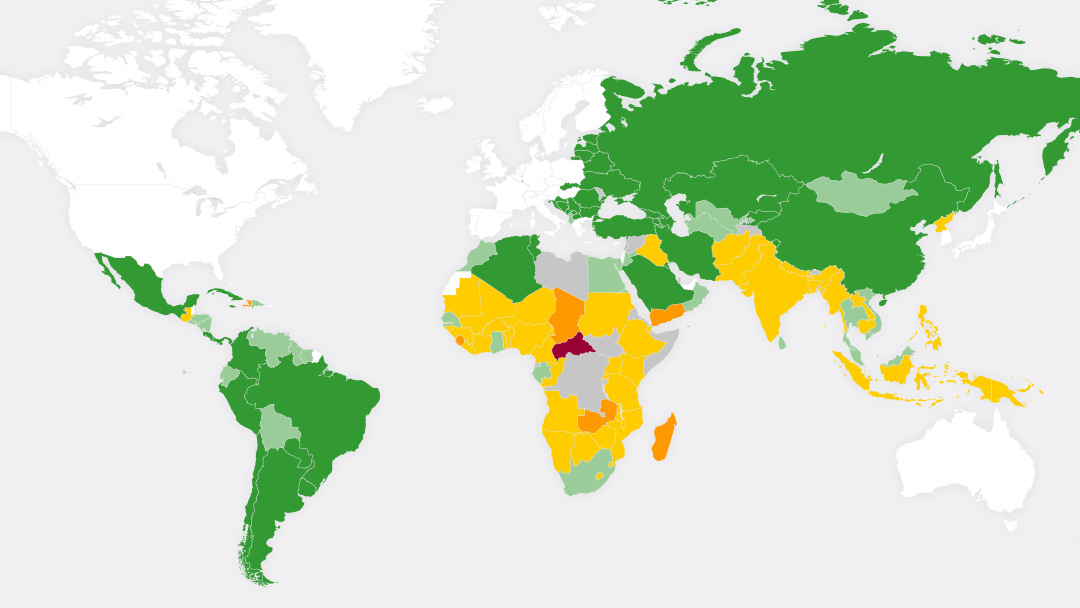

"Wenn Menschen ihre Heimat verlassen, dann tun sie dies nicht freiwillig, sondern haben einen Grund", betonte KfW-Direktorin Barbara Schnell bei der Vorstellung des Welthungerindex in Berlin. Hunger aufgrund von Konflikten, Vertreibung oder Klimawandel gilt als wichtigste Fluchtursache. Afrika südlich der Sahara und Südasien sind am meisten von Hunger betroffen. In 51 Ländern der Welt wird die Lage als "ernst" oder "sehr ernst" eingestuft, in der Zentralafrikanischen Republik sogar als "gravierend". Dies zeigt der diesjährige Welthungerindex, der sich aus den vier Indikatoren Unterernährung, Kindersterblichkeit sowie Auszehrung (ungenügendes Wachstum) und Wachstumsverzögerung bei Kindern errechnet. Die aktuelle Entwicklung lässt befürchten, dass das von der Weltgemeinschaft festgelegte Ziel der Abschaffung des Hungers bis 2030 nicht erreicht werden kann.

"Neben der so wichtigen Unterstützung für die Geflüchteten und die Aufnahmeländer dürfen wir nicht vergessen, den dahinter liegenden Ursachen wie Hunger an die Wurzel zu gehen", mahnte KfW-Direktorin Barbara Schnell. Die KfW versuche einen "Spagat aus kurz- und langfristiger Unterstützung". Als Beispiele für das Engagement der Entwicklungsbank nannte sie die Hilfe für syrische Flüchtlinge in Jordanien. Weltweit finanziert die KfW mit 3,5 Mrd. EUR derzeit 115 Vorhaben in 28 Ländern, um Fluchtursachen zu mindern oder Flüchtlinge zu unterstützen.

Bärbel Dieckmann, Präsidentin der Welthungerhilfe und frühere Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn, appellierte "an die politisch Verantwortlichen, die Weltgemeinschaft noch stärker zu motivieren, um Konflikte zu lösen." Derzeit hungern 821 Millionen Menschen weltweit, wie Dieckmann hervorhob, der schlechteste Wert der vergangenen zehn Jahre.

"Hunger zur Chefsache machen"

Hoffnungsvoll äußerte sich Klaus von Grebner, der als Senior Advisor die Erstellung des Welthungerindex begleitet hat: "Es gibt bewährte Strategien und Lösungsansätze, Hunger schnell zu besiegen." Angola, Ruanda und Äthiopien hätten gezeigt, dass es möglich sei, die Ernährungssituation in kurzer Zeit deutlich zu verbessern. "Hunger zur Chefsache machen", lautete seine Empfehlung. Ein Büro auf höchster Staatsebene einzurichten, das alle Anstrengungen eines Landes koordiniere, habe sich bewährt.

Staatssekretär Martin Jäger vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) lobte den Welthungerindex als "sehr wichtiges Instrument". Ohne Nichtregierungsorganisationen wie die WHH könne staatliche Entwicklungszusammenarbeit alleine nicht genügend ausrichten. Er hob hervor, dass Deutschland einer der international aktivsten Geber bei der Bekämpfung des Hungers sei. 20 Prozent des BMZ-Haushalts sei der Ernährungssicherung und Entwicklung des ländlichen Raums gewidmet, so etwa in Form der "Sonderinitiative Eine Welt ohne Hunger" (SEWOH).

Langer Atem

In der folgenden Podiumsdiskussion mahnte die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Claudia Roth, mehr Politikkohärenz in der Bekämpfung von Hunger an. BMZ-Unterabteilungsleiter Stefan Schmitz räumte Verbesserungsmöglichkeiten ein. Er betonte, bei der ländlichen Entwicklung gebe es keine "Quick Wins", langer Atem sei gefragt.

"Hunger ist keine Naturkatastrophe, sondern ein politisches Problem", erklärte Laura Hammond, Professorin für Development Studies an der SOAS University of London. Sie hob die Fähigkeit von Flüchtlingen hervor, sich selbst zu helfen. "Flüchtlinge sitzen nicht untätig da und warten auf Hilfe." Die Entwicklungspolitik müsse hier anknüpfen und die Widerstandskraft der Flüchtlinge stärken.

Politischer Wille ist gefragt

Ein Schlaglicht auf die Lage in Jordanien warf Sawsan Aruri, stellvertretende Direktorin des KfW-Büros in Amman. Das Land hat in den vergangenen Jahrzehnten Millionen von Flüchtlingen aufgenommen, zunächst vor allem Palästinenser, jetzt Syrer. Gleichzeitig sei Jordanien das zweittrockenste Land der Welt: Die begrenzte Ressource Wasser werde nun mit den Flüchtlingen geteilt. Die KfW investiert 70 Prozent ihres Budgets in Jordanien für die Wasserversorgung von Geflüchteten und aufnehmenden Gemeinden. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Bau und Ausbau von Schulen.

"Normalerweise wächst Nahrung aus der Erde, bei uns fällt sie vom Himmel", sagte Bucay Deng, stellvertretende WHH-Landesdirektorin im Südsudan, sarkastisch. In ihrer Heimat würden Lebensmittel per Flugzeug abgeworfen, um die Bevölkerung in entlegenen Gegenden zu versorgen. Nahrungsmittelhilfe sei nach wie vor unverzichtbar, um das Überleben vieler Menschen im Südsudan zu sichern. In ihrem Land seien mehrere Generationen aufgewachsen, ohne Frieden erlebt zu haben. "Wir brauchen den politischen Willen, Konflikte zu beenden, um den Hunger zu bekämpfen", appellierte sie noch einmal an die Regierungen.

Seite teilen

Um die Inhalte dieser Seite mit Ihrem Netzwerk zu teilen, klicken Sie auf eines der unten aufgeführten Icons.

Hinweis zum Datenschutz: Beim Teilen der Inhalte werden Ihre persönlichen Daten an das ausgewählte Netzwerk übertragen.

Datenschutzhinweise

Alternativ können Sie auch den Kurz-Link kopieren: https://www.kfw-entwicklungsbank.de/s/dezBWrMC.B39A

Link kopieren Link kopiert